30 Jahre MP3: Viel Musik auf kleinem Raum

Ein Dateiformat veränderte ab 1995 den globalen Musikkonsum und legte den Grundstein für Streamingdienste.

Am 14. Juli 1995 wurde mit der Endung .mp3 ein Dateiformat benannt, das die Tonübertragung und -nutzung weltweit verändern sollte. Die vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen entwickelte Audiokomprimierung ermöglichte es erstmals, Musikdateien stark zu verkleinern, ohne hörbare Qualitätseinbußen für die breite Masse.

Die technischen Wurzeln des Formats reichen bis 1982 zurück. Ziel war es zunächst, Musik über digitale Telefonleitungen (ISDN) zu übertragen. Karlheinz Brandenburg, Student am Lehrstuhl für Technische Elektronik in Erlangen, entwickelte im Rahmen seiner Dissertation die Grundlagen für das Verfahren, das später als MPEG Audio Layer III bekannt wurde.

Komprimierte Revolution

Der Durchbruch gelang durch psychoakustische Modelle: Töne, die vom menschlichen Ohr ohnehin nicht wahrgenommen werden – etwa leise Geräusche neben lauteren Frequenzen –, konnten herausgefiltert werden. Die Dateigröße schrumpfte auf rund ein Zehntel, der Klang blieb für die meisten Nutzer akzeptabel. Für die Komplexitätsanalyse testeten die Entwickler Hunderte Musikstücke, darunter auch Suzanne Vegas A-cappella-Version von „Tom’s Diner“.

MP3 wurde zunächst lizenzpflichtig angeboten. Doch als ein australischer Student 1997 mit gestohlener Kreditkarte die Encoder-Software kaufte und ins Netz stellte, verbreitete sich das Format rasch. Das sogenannte „Rippen“ von CDs wurde zur gängigen Praxis. Plattformen wie Napster, gegründet 1999, ermöglichten einen unkomplizierten Tausch von Musikdateien – direkt von Festplatte zu Festplatte. Die Musikindustrie verlor damit über Nacht die Kontrolle über ihre Produkte.

Wandel im Musikgebrauch

MP3 veränderte auch das Verhalten von Musikliebhabern. Viele Nutzer verfügten plötzlich über digitale Archive mit tausenden Songs – nicht selten ohne legale Erwerbsquelle. DJs ersetzten ihre Plattenkoffer durch selbstgebrannte CDs oder USB-Sticks mit MP3-Mixes. Die physische Sammlung verlor an Bedeutung, dafür rückten Kuratierung und Zugänglichkeit in den Vordergrund.

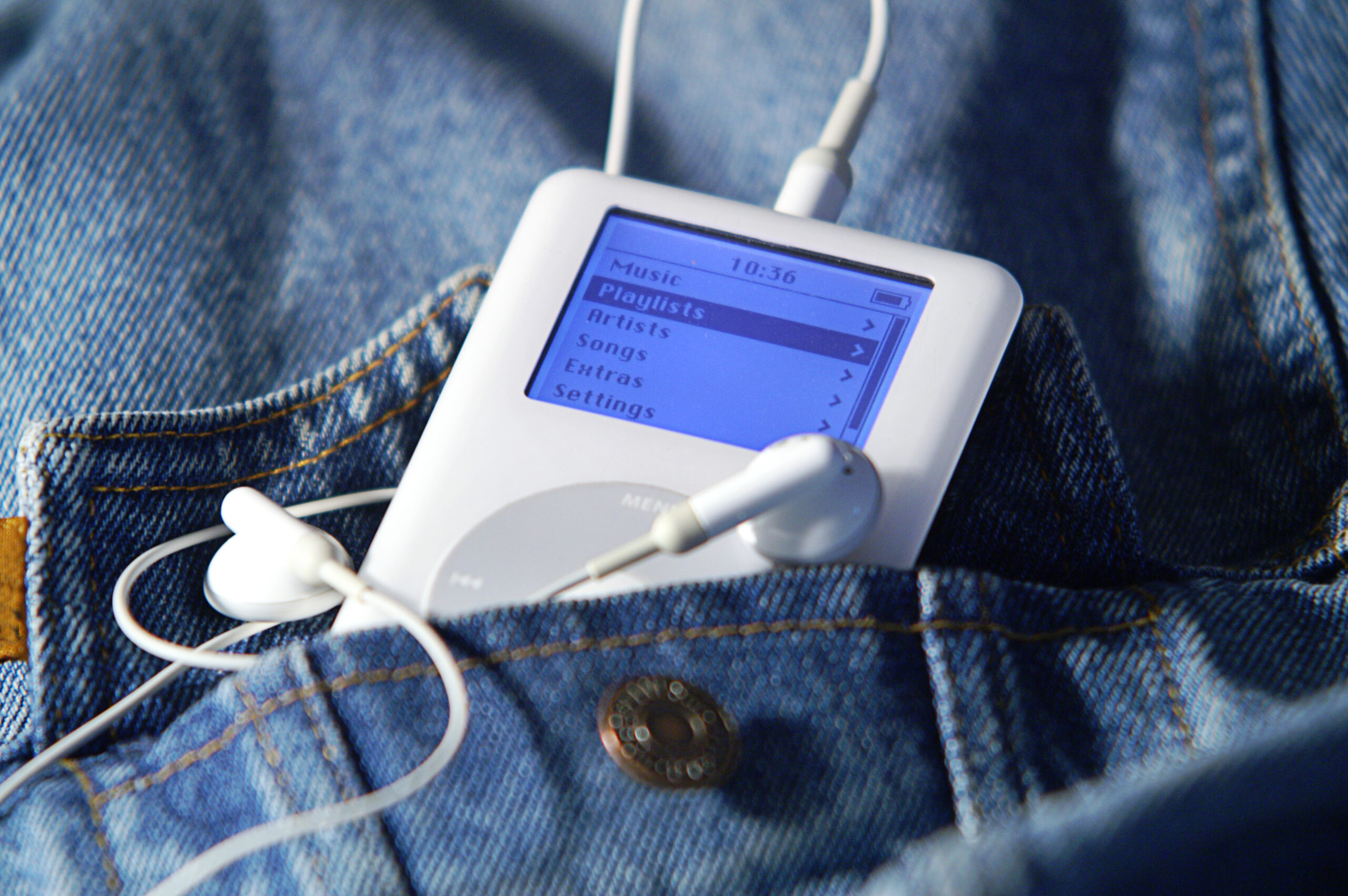

Der Schaden für die Musikbranche war erheblich. Zugleich bewirkte das Format einen Innovationsschub: Apple lancierte 2001 den iPod, 2003 folgte der iTunes Store. Die legale Vermarktung digitaler Musik setzte sich langsam durch. Ab 2008 dominierten Streamingdienste wie Spotify die neue Infrastruktur. Diese Entwicklungen wären ohne die MP3-Komprimierung technologisch nicht möglich gewesen.

Ökonomische Folgen – und die Frage nach dem Besitz

Finanziell profitierte auch das Fraunhofer-Institut: Bis zum Auslaufen der Patente im Jahr 2017 flossen jährlich bis zu 100 Millionen Euro an Lizenzgebühren. Den größten wirtschaftlichen Erfolg verbuchten allerdings Hersteller von MP3-Playern wie Apple – der iPod brachte zwischen 2001 und 2022 geschätzte 70 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Gleichzeitig blieb ein rechtlicher Grundkonflikt bestehen: MP3-Dateien waren keine klassischen Tonträger, wurden aber vielfach wie Eigentum behandelt – gesammelt, katalogisiert, weitergegeben. Ein wirkungsvoller Kopierschutz existierte bei den meisten Dateien nicht. Der Besitz einer MP3 bedeutete meist auch die vollständige Kontrolle über deren Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe – ein Zustand, den spätere Streamingmodelle gezielt unterbanden.

Mit dem Siegeszug von Plattformen wie Spotify oder Apple Music wandelte sich das Verhältnis zur Musik grundlegend: Nutzer besitzen heute keine Dateien mehr, sondern kaufen Zugriffsrechte – zeitlich beschränkt und an Plattformen gebunden. MP3 markiert damit nicht nur den Beginn der Digitalisierung, sondern auch den letzten Moment, in dem Musikdateien tatsächlich „gehört“ wurden – akustisch wie auch im Sinne von Besitz.

(APA/red)